2025.07.17 社長ブログ

社長ブログ(第17回)第65期経営指針発表会

目次

- 経営指針作成部会と同友会

- 経営指針作成部会3か月間

- 発表会と気づき

経営指針作成部会と同友会

神奈川県中小企業家同友会(以下、同友会)主催の「経営指針発表会」を無事、6月19日に終えました。これは同友会の主軸となる経営指針作成部会に4月から3か月間参加して、自社の経営指針を成文化し、それを発表するというもので、思った以上に大変な勉強機会でしたが、本当に素晴らしい部会だったと思います。私は第65期の受講生でしたが、同期は12人、本当に楽しいメンバーです。1回目の会合には、OBOGが数十人ぐらい集まり、その威厳ときたら、相当なもので、学生時代の体育会強豪校部活動の新入部員の気持ちでした。

何が、どう始まるかわからず、不安しかありませんでした。欠席はもちろんのこと、腕組や肘つきは厳禁といったルールもあり、それは神奈川ならではのようですが…。

そもそも同友会の説明が先に必要ですね。同友会は、全国組織で、中小企業家同友会全国協議会(以下、中同協)の神奈川地域が、私が属する同友会になります。中小企業の連合体は、地域にいろいろありますが、中同協は、民間企業主体の連合体で、歴史は古く敗戦後の1947年に結成され、神奈川は、1965年に設立されます。会員は、中同協が約5万社、神奈川が約1,000社になります。

この経営指針は神奈川で65回目、年2回あるので約30年の歴史といったところでしょうか?やはり歴史に残るものは素晴らしいですね。経営を学ぶのは、通常かなり高額の大学などのMBAコースで勉強するといったことが主流かもしれませんが、この経営指針は、すべて手弁当で作られているため格安で、中小企業にはとてもありがたい存在です。ただし、やる気は求められます。経営者になるということは、そのぐらいの覚悟が必要なのでしょうが、その覚悟を外に示す会ともいえます。

私が同友会に入ったのは、川崎起業家オーディションで「神奈川県中小企業家同友会賞」をいただいたのがきっかけですが、同友会以外からもいくつかの賞をいただいたこともあり、その中の1つということで、あまり真剣に関わろうとはせず、地域の交流会(飲み会)があれば、時々顔を出していたぐらいです。そんな中、同友会には、スキー部というのがあり、かなり面白いというお話を聞いて、大学時代に競技スキーのサークルに入っていたこともあり、十数年ぶりではありましたが、何か惹きつけられる感じがしたので、その忘年会に昨年11月に参加しました。そこに20人以上のメンバーが集まっていました。ある方から「経営指針、受けた?」という質問があり、「経営指針って何ですか?」という会話から、「スキー部は経営指針を受けないと昔は入れなかったんだよ」と言われて、折角、そういうお言葉をいただいたので、それでは受けてみようか、と思い、入門編の「礎」と呼ばれる丸1日で経営理念を作る会に、今年2月に参加し、4月から始まる「経営指針作成部会」の最後の1名分が、礎当日の午前中は空いていたので、申し込みさせていただいたという経緯です。午後に何人かがキャンセル待ちを申し込んだようで、間一髪、ラッキーでした。

経営指針作成部会3か月間

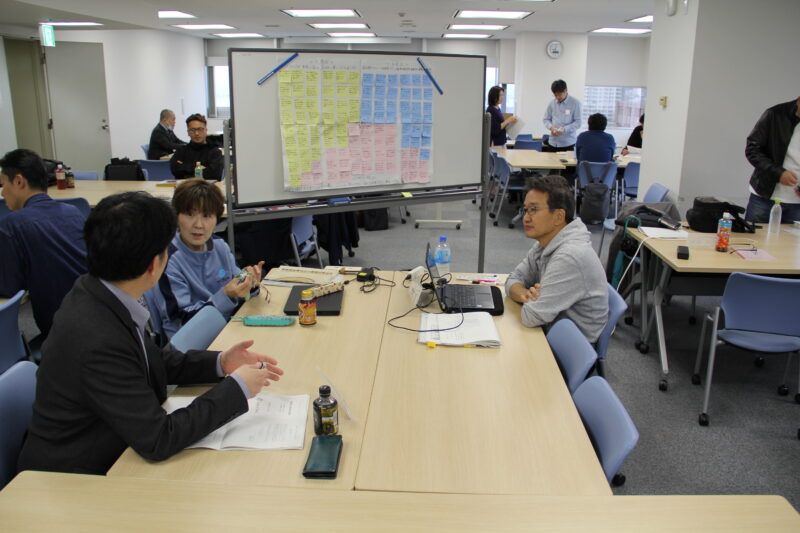

4月から始まった部会ですが、毎週1回木曜日18時~21時までの会議で、全部で12回のカリキュラム、その中に1日合宿、発表会、反省会が含まれます。

最初の3~4回は講義主体で、経営理念、10年ビジョン、経営方針などの意味や、関係性、注意事項などの座学をやり、その後、グループ学習に移行します。毎週、かなり多くの宿題が提出され、翌週の水曜日午前中には、宿題を提出しなければならず、週末を使わないと絶対に終わらない分量でした。よって、オリエンテーション時に、この3か月間は、週末を必ず空けておくように、というお達しまである状況でした。

宿題も大変な勉強の一つで、目の前の与えられた課題を一つ一つクリアしていきますが、それより大変なのは、その後のグループ学習です。宿題は、財務分析やSWOTなど、現在の経営の状況を分析していくため答えが出ますが、グループ学習は、自分にしか答えがなく、何が答えかもわからず、日々自分と向き合う日々でした。

これは経験した人にしか伝わらないかもしれませんが、「本当に自分がやりたいのは、これなのか?」「これをやることで、社会や社員はどう幸せになるのか?」など、「なぜ」「なぜ」が容赦なく、飛んできます。

今、振り返れば、私のやりたいことに、こんなに多くの方々がお付き合いしてくれたことに感謝しかありませんが、受講時は、“ああ言えばこう言う状態”で、嫌がらせかと思う始末で、毎回「これでどうでしょう?」「これなら整合性ありませんか?」など、サポーターの皆さんに答えを求めている自分がいました。

毎回、これが答えだ、と自分が書いた文章を、翌週には、「本当にこれ?」と否定される日々。私も楽観的なのでしょうか?恥ずかしげもなく、毎回これが答えだと、自信満々に書いて伝える自分がいました。それで7回が過ぎ、この後、8回目の1日合宿(5/31)で、都市伝説的に、ここで仮合格が出れば、ほぼ終了という話が同期の中で出回ったので、「よし、これで終わるぞ」という意気込みで、合宿に参加しました。

単年度目標を注力される人もいれば、中期経営目標に注力される人もいて、それは、その人の弱いところを集中的に手直しされるのですが、私の場合は、ずっと「10年ビジョン」作成でした。1日合宿でも、ちょっと中期経営目標の手直しがありましたが、ずっと10年ビジョンと1日関わり、夕方に、順番で、執行部の方に見ていただくのですが、「だいぶよくなりましたね。最後、もう一声頑張ってください」と言われて、「まだ終わらないの?」と思った次第でした。そこから私専属のグループ長が付きっ切りで、話をしてくれるのですが、執行部のフィードバック後に、グループ長がいろいろ投げかけてくれて、「そうか、これか」という気づきがまたあり、そこでゼロからまた書き直して、仕上げました。果たして、これは仮合格なのだろうか?と自問自答しましたが、あとで聞いた話だと、仮合格は、昔あったようですが、今はなくなったようです。

それで最後(9回目)の学習日(6/5)に手直しした10年ビジョン等を提出したのですが、そこに新しいサポーターが参加されていて、「10年ビジョンなのに、ビジョンが小さいね!もっと大きいことを目指さないの?」と言われて、「そうか、もっと大きいものか」と妙に納得する自分がいて、最終講義を終えます。最終講義が終わっても、まだ終わらず、6/6(金)に再度提出、6/7(土)に最終版を提出し、その日の夜に、最終合格をいただきました。

最後、本当に駆け足で大変な状況でした。

発表会と気づき

そこからは発表の練習が始まります。作ったものを各社の社員を招き、サポーターを含めた100名以上の方々の前で発表します。作成したものが、より輝くかどうかは、その発表の仕方次第です。

6/19(11回目)の発表会に向けて、前週の6/12(10回目)にデモ発表があります。そこで震えながら発表する自分がいて、「声が小さい」とか、「抑揚を」などのご指摘をいただき、本番に臨みます。暗唱できるぐらいに読み込み、どうにか発表会での発表を終えました。皆さんからは、「良かったよ」「気持ちこもっていたね」などの激励のお言葉をいただき、自分としても感無量に終えることができました。

そんな発表を終えて、振り返った際に、本当にこの10年ビジョン、自分で書いたのか?どう書いたんだろう?と思うぐらい、素晴らしいもので、自分の思いが本当に詰まったものになりました。サポーターの皆さんからも、答えは自分にしかない、というお言葉がありましたが、本当に自分にしかなく、自分が書いたものが、答えだったんだなあとつくづく思うことができました。

聞いた社員たちも「すごい大きいことに向かうんですね」「わくわくしますね」など、かなりポジティブな意見が多かった反面、「いきなり聞いても、驚きで、理解できません」など、当然の意見もありました。

この経営指針は、前後半に分かれていて、前半が終わっただけで、この後第66期の受講生の格闘を俯瞰的に見ながら、すべてが終了するという仕組みです。毎日悪戦苦闘して、振り返る余裕もない状況で、次の受講生の格闘を見ることで、本当の経営指針になるのだと思います。

私はこの後、9月から後半戦に臨みますが、並行して、経営指針の内容を社員に正しく伝えるとともに、この目標を実現すべく、新しい事業などの実践に入ります。

簡単な気持ちで、参加したこの経営指針でしたが、本当に実り多いものになり、周りの方々への感謝しかありません。同友会には、「恩送り」という言葉があります。恩を受けたものを後世にまた受け継いでいく、本当に素晴らしい考え方だと思います。

経営指針が目的で、同友会に参加する人がいるぐらいの勉強会ということが本当に理解できました。同友会賞がなければ、このような活動を知らなかった私ですが、こんな素晴らしいものをもっと多くの方に知らせていく努力が必要ですし、私も微力ながら協力したいと考えております。

↑発表会最後、同期メンバーとの写真

※2025年7月6日の日経新聞の一面記事に、「10年先を見据える企業ほど、利益増」という記事がありましたので、記載しておきます。

日本経済新聞:10年先見据える企業ほど利益増 味の素は中期経営計画廃止

<<前の記事へ

次の記事へ>>