2025.08.07 社長ブログ

社長ブログ(第18回)中同協第57回定時総会 in 神奈川

目次

- 中同協の定時総会と労使見解

- 第13分科会「中小企業憲章・条例運動」

- 2日間を通して考えたこと

中同協の定時総会と労使見解

毎年1回開催されている中同協の定時総会が、神奈川で開かれました。今回57回目ということで、半世紀以上の歴史のある総会です。私は神奈川県中小企業家同友会(以下、同友会)に入って、まだ1年ちょっとということで、折角神奈川で開かれることもあり、参加させていただきました。

実行委員の方々は1年以上前から準備を始め、進め方や調整に日々苦心されていました。私は3か月ぐらい前に参加を決めたので、そこから定期的な実行委員のミーティングに参加しましたが、主催者側は場所だけでなく、いろいろやることを決めて、会員皆さんの協力のもとに開かれるので、いろいろ大変だったことと思います。

私は特別な役割もなかったので、お出迎え担当ということで、3グループぐらいに分かれて、開会1時間半ぐらい前から、お出迎え対応を開始し、私は経営指針の同期と横断幕を持ってお出迎えをしました。たいした話ではありませんが、これ持っているだけでも、まあまあ疲れるんですよね。

13時に全体会場(ホール)で開会式が始まりますが、座席数より参加者数が多いので、神奈川県の人達は実質立ち見状態で、運のいい人は途中から空いている席に座ることができ、私も途中から座ることができました。

主な議題は、定時総会議案の発表になります。

この議案書は、かなりの分量なので、ここでは割愛しますが、スローガンは、

「真の人間尊重の社会をつくり、新しい歴史を創造しよう」

『労使見解(労使関係の見解)』発表 50年、人を生かす経営の実践を

ということで、同友会運動は、『労使見解』がすべての根幹にあります。

50年前にできたもので、1975年というと大学紛争は下火になり、石油ショック後の時期で、高度経済成長は収まり、バブルに向かって突き進む最初の時期でしょうか?会社は誰のものか、株主、社長、社員などの議論があり、労使という言葉がより使われていた時期なのかもしれません。私にとっても、労使という言葉は少々古臭く思えますが、中小企業の社長として改めて意識する必要があるように思います。

この「労使見解」も一つの冊子になっています。ここでは詳細は割愛しますが、簡単な内容は以下の通りです。

- 経営者の経営姿勢の確立:社員との信頼関係を築く出発点

- 経営指針の成文化とその全社的実践の重要性

- 社員をもっとも信頼できるパートナーと考え、高い次元での団結をめざし、共に育ちあう教育(共に育つ)を重視

- 経営を安定的に発展させるためには、外部経営環境の改善にも労使が力を合わせていく

といったことが書かれています。

私も同友会に入るまでは、売上をどう上げるか、ばかりに気が取られていましたが、改めて、足を地につけるではありませんが、会社をどう経営するか、とても考えさせられます。

第13分科会「中小企業憲章・条例運動」

この全体会のあと、分科会に進みます。

今回私が選んだのは、第13分科会「中小企業憲章・条例運動」でした。なぜ、この分科会を選んだかと言うと、「中小企業憲章」という非常に大きい言葉に関して、何一つ知らなかったからです。また同友会にいても、あまりこの言葉を頻繁には聞かなかったこともあり、どういうもので、どういう存在なのかを知りたく、参加させていただきました。

高校時代に世界史を学んでいた身からすると、「中小企業憲章」という言葉から、イギリスのマグナ・カルタ(大憲章)を思い出します。詳細は覚えていませんが、「法による支配」の原点で、イギリス憲法の出発点、議会制民主主義につながる道筋のスタートになる出来事だったと記憶しています。では「中小企業憲章」とは何か?これは2010年に閣議決定された「日本の経済・社会・文化、国民生活における中小企業の役割を正当に評価し、国が中小企業を支援していくための考え方を示したもの」になり、マグナ・カルタ同様、法律ではないため、憲章という言葉になっています。この分科会では、中小企業憲章ではなく、どちらかと言うと、「条例」の説明が多かったように思います。条例は、皆さんもご存じだと思いますが、自治体(地方公共団体)が定める法律という認識でしたが、なぜ条例が中小企業に影響するのか、この分科会に参加するまで、よく知りませんでした。今回の分科会で学んだことを簡単に記載しておきます。

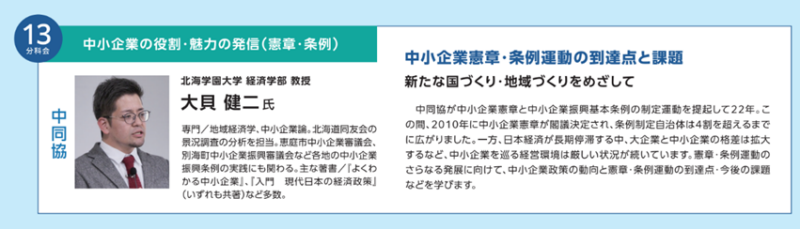

今回講義を務めていただいたのは、北海学園大学教授の大貝健二先生でした。専門分野は地域経済学、中小企業論で、「地域経済の活性化とは何か?」を研究テーマに掲げていらっしゃいます。講義は以下の流れで進んでいくのですが、私にとっては「目から鱗」で、中小企業というのは、国や自治体の政策がかなり経営に影響するものなのだということを学びました。今まで大企業のサラリーマン生活が長かったせいか、企業というのは自由競争の中で、どう戦うか、どう売上を上げるか、という視点でしか企業を見てきませんでしたが、中小企業は国や自治体の政策により、かなり進み方が変わるもので、特に地方企業はそのような流れが大きいように思います。

第13分科会講義内容

- 中小企業の置かれている状況:中小企業が直面する構造的な問題

- 中小企業政策を批判的に検討する

- 中小企業憲章、中小企業振興基本条例制定運動の展開

- 中小企業振興基本条例を制定して何を目指すのか?

- 中小企業振興基本条例に基づく地域振興、中小企業振興の実践

講義内容やグループ討論の話を書き出すと、このブログでは収まらないので割愛しますが、中小企業と地域活性化は切っても切れないもので、自治体の関与がどうしても必要になってくるということです。特に都会より地方の方が行政の影響が大きく、どういう条例を作るかで、中小企業の盛衰が変わってきます。

例えば、同友会のような団体はいろいろあり、その中でも商工会が地方においては影響力が大きく、「小規模企業者は商工会への加入に努める」といった条例がある町まで存在します。

そのように、地方に行けば行くほど、行政の影響力が大きく、行政を動かすには、条例が必要で、条例を作るには、どのような条例が必要かといった提言をしなければなりません。そのような提言をするためには、その団体が県や市において組織率が高くないと行政も提言を聞いてくれることもないため、組織率向上に努める必要があります。ちなみに中同協では、会員数が多いのは、北海道(5,523会員)、愛知県(4,382会員)、広島県(3,007会員)の順ですが、組織率は、香川県(10.32%)、北海道(7.22%)、広島県(7.11%)となり、このような道県ですと、行政への政策提言がしやすいといったことにつながります。

第57回定時総会第13分科会資料から抜粋

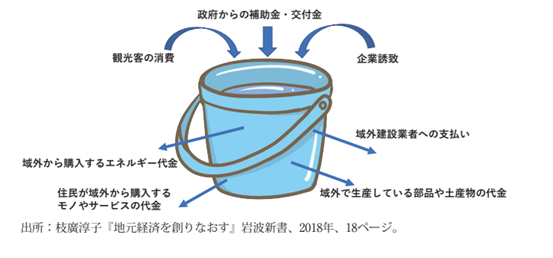

他にも学んだことは多いのですが、1つ「地域経済の活性化とは何か?」という図(濡れバケツ)が印象的でした。

収入と支出がある中、支出が域外に出てしまうとお金が地域で回らず、衰退してしまうという考え方ですが、我々が便利だからということで、アマゾンや楽天などで、モノを購入する度に、お金が地域から都会に流れてしまうということで、如何に地域でお金を循環するか、ということを指し示してくれる図です。トランプ関税的な保守主義的な思考ではありますが、地域にとって考えると、切実な問題ということを考えされる課題でした。

このような話を聞いたあと、各県の人たちとグループ討論に入りますが、上記記載した北海道、愛知県、香川県といった会員数が多く、組織率の高い人たちが同じグループにいて、そのような方々は、条例作りや政策提言に尽力していることもあり、勉強になる話をたくさんお聞きすることができました。

2日間を通して考えたこと

今回、1,000人以上の中小企業の経営者が、パシフィコ横浜に集まりました。この数の経営者が、自社課題、地域課題を抱え、日々研鑽しようとする姿勢は素晴らしいことだと思います。経営者は、もちろん思い通りに事が進めば楽しい生き方だと思いますが、そのように思い通りに進むことはなく、日々悩みを抱え、不安と戦って生きている人ばかりの職業だと思います。それでも経営者であり続けようと藻掻き、精進するからこそ、素晴らしい経営者に育っていくのかもしれません。

同友会には3つの目的というのがあります。この目的をもとにすべての県の同友会が運営されています。

- よい会社をつくろう

- よい経営者になろう

- よい経営環境をつくろう

初めて見る方には、当たり前の言葉だと思いますが、この言葉の裏には深い意味が隠れています。経営者は孤独です。孤独だからこそ、同友会のような組織を頼り、学びを得て、いくつもの課題を乗り越え、進んでいきます。

1の「よい会社をつくる」とは、強靭な経営体質をつくること目指すこと

2の「よい経営者になる」とは、これからの経営者に要求される総合的な能力を身につけることを目指すこと

3の「よい経営環境をつくる」とは、中小企業を取り巻く、社会・経済・政治的な環境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的・平和的な繁栄を目指すこと、

と書かれています。

この3がまさしく、条例等の政策的な活動になります。どの経営者も、上記1や2を目指すのは当然のことで、そのために日々学んでいますが、3の経営環境づくりも、中小企業経営者の役目で、今回の総会に出なければ気付かなったことです。

それで早速、同友会の中にある政策委員会活動に関わり始めました。とても地味な活動で、参加者は少ないのですが、同友会の中では、最も古い活動の一つです。中小企業振興条例の調査把握や、中小企業経営への影響調査などの活動をしています。このような調査回答率は面倒なので、どこも高くないのですが、多くの方に回答いただけるようアイデアを出していきたいと思います。

私が思うには、中小企業といっても1人会社や10人会社、100人会社など、幅広い企業が含まれます。中小企業と十把一絡げに括るのではなく、それぞれの大きさにあった寄り添いが必要に思います。よって調査にしても、そのようなグループに分けて現状課題を浮き彫りにし、それぞれにあった解決案を検討していく必要があるかと思います。

そういう意味でも俯瞰的に中小企業を調査して、それをどう各地域の政策に落としていくか、はとても重要な責務だと思います。よい経営環境をつくる意味でも、そのような部分に尽力していければと思います。もちろん自社のためにもつながることと信じています。

<<前の記事へ

次の記事へ>>